Projeto foi motivo de orgulho para a engenharia nacional e foi por muito tempo o maior túnel em área urbana no mundo

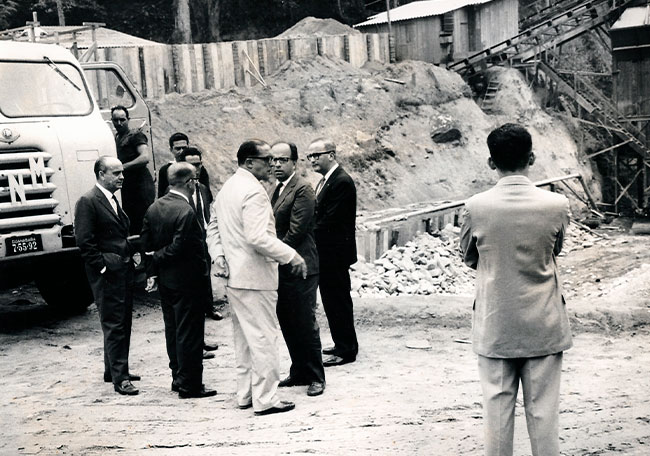

Em visita ao Rio de Janeiro, em 1965, a famosa atriz italiana Claudia Cardinale foi apresentada às atrações locais, numa agenda agitada que incluiu a ida a uma grandiosa obra em execução naquele ano. Além dos pontos turísticos clássicos, celebridades como ela e dignitários que na época passavam pela Cidade Maravilhosa não se deslumbravam só com as praias e o Cristo Redentor, mas também com um dos maiores feitos até então da engenharia nacional: a abertura do Túnel Rebouças. O projeto batizado com o sobrenome dos engenheiros e irmãos André e Antônio não só enchia os cariocas de orgulho, como prometia encurtar distâncias com seus 2,8 km de extensão.

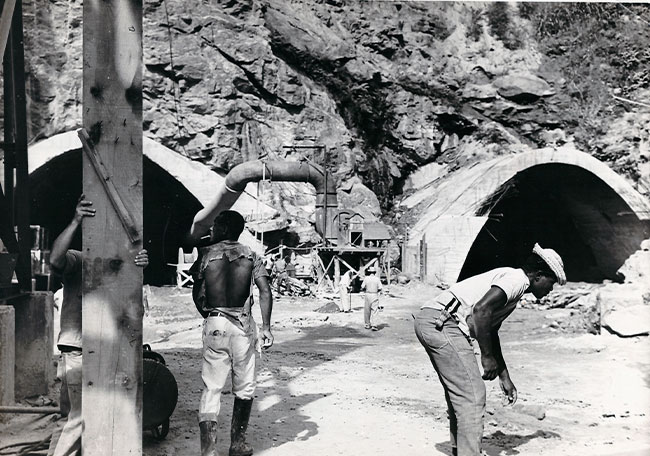

Ligando o Rio Comprido à Lagoa, o projeto rivalizava com o Túnel Mont Blanc, entre a França e a Itália com seus 11 km de extensão em galeria única, em termos de ousadia e modernidade. O Rebouças se tornaria o maior da América Latina e o maior do mundo em área urbana na época. Sua obra trouxe inovações ao colocar praticamente lado a lado geólogos e engenheiros, que empregaram técnicas apuradas, que economizaram recursos e trouxeram agilidade para concluir ao todo 5,6 quilômetros em perfurações. O projeto, iniciado em 1962 e concluído em 1967, também foi emblemático na modernidade de seu sistema anti-incêndio e contra a poluição do ar.

A ideia de uma via expressa cortando o Maciço Carioca já estava prevista desde o fim da década de 1920 no chamado Plano Agache, elaborado pelo arquiteto francês Alfred Agache para modernizar a cidade. No entanto, a execução só começou a ser realizada a partir de março de 1962 num amplo conjunto de obras do governador Carlos Lacerda, à frente do Estado da Guanabara. Estava num pacote em que se destacavam também o Parque do Flamengo e a estação de tratamento de água do Guandu. Os veículos trafegariam entre a Lagoa e o Cosme Velho por galerias duplas de 2.040 metros, ligadas por um viaduto neste bairro da Zona Sul a outros dois corredores de 760 metros, que desembocariam no Rio Comprido, na Zona Norte.

Estavam na fase final na época as obras do Túnel Santa Bárbara (Catumbi-Laranjeiras), já considerado insuficiente, diante do aumento do número de veículos em circulação. A indústria automobilística tinha acabado de se instalar no Brasil, tornando o automóvel mais acessível para a classe média. O Rio, com sua topografia peculiar, já sofria terrivelmente com os engarrafamentos.

Para se ter uma ideia, numa simulação feita pelas autoridades na inauguração do túnel, no início de outubro de 1967, já no governo Negrão de Lima, um motorista que partisse de Ipanema em direção à região central, pouparia 30 minutos no novo trajeto. Isso sem ainda o ganho trazido pelo Elevado Paulo de Frontin, só construído anos depois. O tempo de travessia das galerias do túnel foi calculado em apenas 5 minutos. Mesmo numa época em que ainda nem se cogitava a alta do preço do petróleo praticada pela OPEP na década de 1970, a economia em termos de combustível também era valiosa. A trifurcação do tráfego na saída da Lagoa e as conexões com as rodovias de saída da cidade na Zona Norte também foram estratégicas para a maior fluidez do trânsito.

No entanto, essa ousadia não seria possível na época sem os avanços técnicos que foram empregados na obra. O Estado da Guanabara, que executou o projeto através da SURSAN (Superintendência de Urbanização e Planejamento), firmou convênio com a Escola Nacional de Geologia da antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ) para o assessoramento com relação às condições geológicas do trecho. O trabalho começou com um levantamento de campo da área e uma avaliação minuciosa das falhas existentes nas rochas, através da interpretação de fotografias aéreas.

Os geólogos realizaram imediatamente análises in loco, incluindo a identificação das rochas existentes (predominantemente gnaisse facoidal e migmatito), localização de fissuras (diaclases), juntas e calculando as inclinações. A partir daí, pontos considerados mais complexos sofriam sondagens para uma medição ainda mais precisa de riscos de desabamento. Foi um método considerado mais seguro que partia do mapa de campo preliminar, um perfil de cada área e a inserção de dados mais detalhados conforme avançava a perfuração. Segundo o geólogo Edison S. de Araújo, então consultor técnico da SURSAN, ganhou-se eficiência com esse processo.

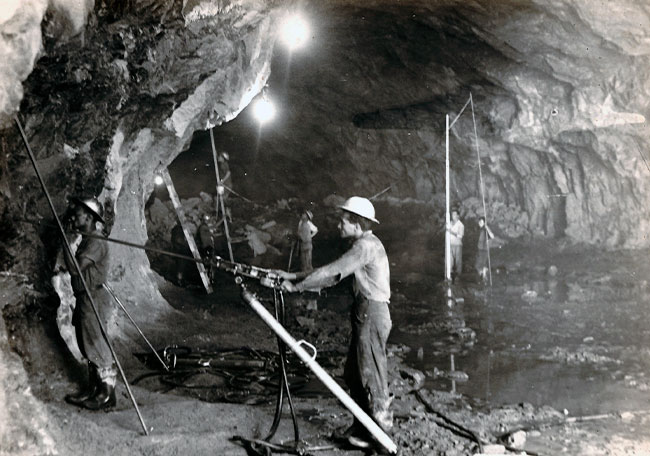

“Com essa ajuda, os engenheiros poderão com precisão muito maior fazer a programação da obra, e escolher a técnica a ser usada na perfuração, tipo de explosivos e dispositivos de segurança que mais venham a se adaptar ao caso. Quando se tem certeza de que o maciço é formado de rochas compactas, são usados “jumbos”, sistema rígido de andaimes com a forma definitiva da seção das galerias e que permitirão um avanço dos trabalhos de escavação, em plena seção, com grande economia”, explicou Araújo, em artigo publicado na Revista de Engenharia do Estado da Guanabara (edição de janeiro-março de 1965).

A técnica de escoramento também trouxe maior eficiência ao projeto. Em vez da madeira, que normalmente se deteriora, as obras utilizaram o método de perfos, que consistem em chapas de aço preenchidas com concreto, oferecendo maior segurança. A opção por galerias separadas criou dificuldades para a execução na medida em que o espaço para a realização dos trabalhos acabou sendo mais estreito. Cada pista tem a largura de 7 metros e praticamente não sobrou área nas laterais. Por isso, foi mesmo preciso inovar na técnica e tornar o trabalho mais eficiente. A atenção milimétrica com as condições geológicas foi fundamental também na contenção do teto em formato elíptico, com a avaliação constante de possíveis falhas e infiltrações.

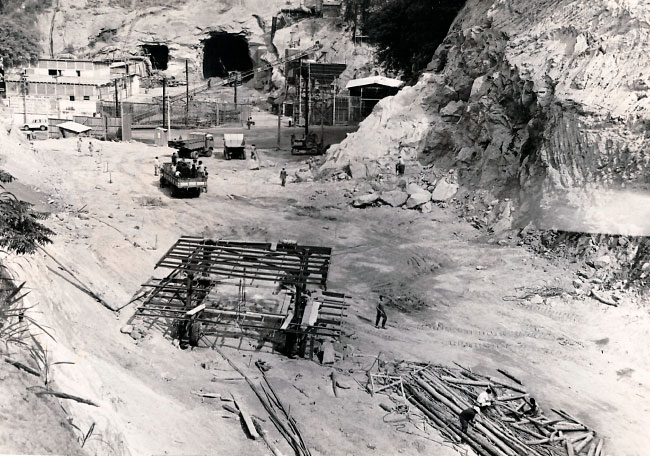

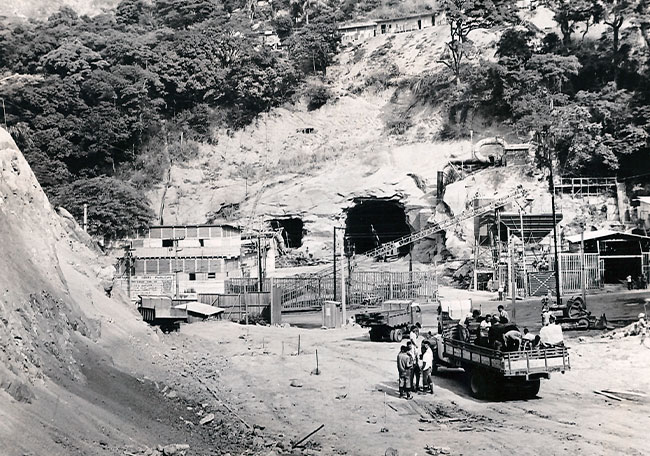

A operação se assemelhava à de uma indústria. As obras chegaram a contar com cerca de 2 mil operários, divididos em turnos, durante praticamente 24 horas por dia, e ao todo no pico dos trabalhos o projeto evolvia 5 mil trabalhadores. Foram utilizadas escavadeiras, tratores, compressores fixos e portáteis, marteletes para as perfurações e caminhões basculantes. Além de toneladas de dinamite para abrir o caminho. Nos canteiros, o complexo industrial era composto por oficinas mecânicas e elétricas, centrais de concreto, compressores, centrais de ar comprimido, enfermaria, alojamentos e restaurantes, entre outras estruturas.

A modernidade e a eficiência do processo garantiram em alguns momentos o avanço das escavações de até 200 metros num só dia. As empreiteiras ficaram com a pedras, o que reduziu o custo do projeto. E não foi pouco o material retirado, chegando a 400 metros cúbicos de pedras britadas por dia, que iam aos poucos sendo levadas por 40 caminhões. Parte do material foi utilizado no Aterro do Flamengo.

Tamanha eficiência e segurança, não eliminou totalmente o risco de acidentes e alguns sinistros fatais infelizmente ocorreram, totalizando 22 vítimas. O mais grave deles envolveu uma explosão inesperada, que resultou na morte de 14 operários, e deixou mais de 30 feridos. A tragédia, ocorrida no fim de fevereiro de 1965, entristeceu o carnaval e as comemorações dos 400 anos da cidade.

Além desse acidente, deslizamentos das encostas também atrasaram a obra, cuja primeira etapa foi comandada pela Servix Engenharia. A expectativa era concluir o túnel antes do fim do mandato do governador Lacerda, cujos planos eram ambiciosos e incluíam a apresentação de toda a transformação que realizou na cidade-estado como plataforma para a candidatura à Presidência. No entanto, só em agosto daquele ano terminou a fase de perfuração. Isso não impediu que o feito fosse comemorado com champanhe, após a detonação acionada pelo próprio Lacerda.

A inflação do período e o início de um conflito de Lacerda com o governo militar também minguaram os recursos e um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi necessário para esse e outros projetos de então na Guanabara. A conclusão do túnel só foi realizada pelo sucessor Negrão de Lima, em outubro de 1967, com grandiosas festividades.

Para os cariocas de Norte e Sul da cidade, passear pelo Rebouças era um luxo. O túnel tinha entre as novidades, telefones de emergência a cada 150 metros. Havia caminhões-guincho nas entradas e apoio de bombeiros e policiais. O sistema anti-poluição era de causar inveja, pois era equipado com insuflação de ar limpo e exaustão de fumaça, com o desvio do ar tóxico para fora através de chaminés. Por ter galerias separadas, respirava-se melhor nele do que no Santa Bárbara, que chegou a ser considerado o mais poluído do mundo, antes da instalação de paredes divisórias.

Um dos principais artífices do projeto foi Marcos Tamoyo, sócio do Clube, que atou através da SURSAN, órgão que chegou a chefiar. O engenheiro civil que viria a se tornar depois prefeito biônico da cidade escreveu artigo da edição de 1962 da Revista de Engenharia do Estado da Guanabara defendendo a solução viária para os problemas de locomoção da cidade.

“A ligação Rio Comprido-Lagoa, obra de grande vulto que o Governo Carlos Lacerda dispôs-se a realizar, constituiu-se pela sua situação e características técnicas, a única solução para um problema de tráfego que vem se tornando, dia a dia, mais complexo, desde o início desse grande desenvolvimento que vem sofrendo a zona sul”, afirmou Tamoyo.

O túnel de fato agilizou os deslocamentos, mas não solucionou o problema como um todo, em vista da necessidade de investimentos no transporte de massa. O projeto recebeu críticas por não contemplar o transporte coletivo. As primeiras linhas de ônibus só começaram a usar o trajeto a partir de 1976.

Tendo em vista o crescimento da cidade e a perenidade da obra, o Rebouças acabou se tornando vital para a rotina do carioca. Tanto que foi concluída recentemente sua maior reforma, feita pela prefeitura, que incluiu recapeamento das pistas das duas galerias, recuperação do sistema de drenagem e a instalação de placas de concreto claras nas paredes laterais. Apesar das diferenças sociais da cidade, ele vem ajudando a unir há mais de cinco décadas as zonas Norte e Sul.