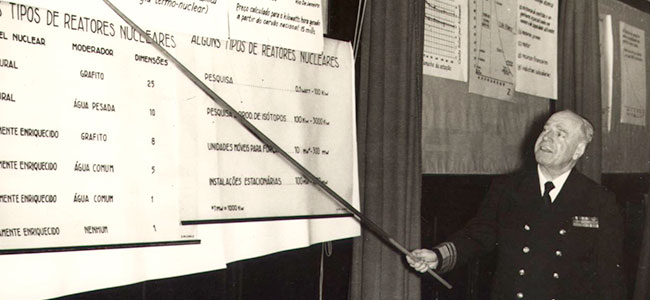

Vice-almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva liderou o processo, contrariando interesses internacionais

Apenas 13 países no mundo detêm o domínio da tecnologia de enriquecimento do urânio, que permite seu uso como fonte de energia. Entre eles está o Brasil, que passou a figurar nesse restrito rol graças ao empenho e ousadia de um grupo de cientistas que se dedicou ao desenvolvimento de programa nuclear autônomo. No centro dessa conquista destaca-se o papel do Vice-almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, considerado o pai do programa nuclear brasileiro. Coube a ele liderar um grupo de cerca de uma centena de profissionais de várias áreas de conhecimento, a grande maioria engenheiros, que desenvolveu, em cinco anos, um método inédito de enriquecimento por ultracentrifugação do urânio.

Esta conquista, em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), envolveu o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo (CTMSP), à época chamado de COPESP (Coordenadoria de Projetos Especiais), cuja sede fica no campus da Universidade de São Paulo (USP). Esse processo é a etapa mais importante para produção das pastilhas que alimentam os reatores das usinas nucleares de Angra 1 e 2 e que, no futuro, assegurará o funcionamento do reator do primeiro submarino de propulsão nuclear nacional.

Importa dizer que a saga brasileira pelo enriquecimento do urânio teve outros capítulos e, todos eles, marcados por atritos com os governos norte-americanos, que nunca desejaram a independência de outros países no domínio autônomo do ciclo de geração de energia nuclear. O Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva tentou trazer para o Brasil durante os anos 1950 conjuntos de centrifugação, mas o material foi apreendido pelas autoridades norte-americanas quando ia ser embarcado na Alemanha.

O militar e cientista tivera antes papel importante na defesa de interesses nacionais em prol do domínio do ciclo do combustível nuclear, através de seu posicionamento favorável à nacionalização das minas de tório e urânio brasileiras. Esses minerais radioativos são os mais utilizados na produção de energia nuclear e o controle dessas reservas estratégicas seria a etapa preliminar do processo soberano de produção dessa fonte energética no país. Sua posição, no entanto, contrariava frontalmente os interesses norte-americanos, que demandavam grandes exportações desses materiais.

A utilização da energia nuclear pelo Brasil continuou tendo episódios de atritos com a principal potência do planeta, mesmo nos anos 1950, quando começaram os debates sobre a construção de usinas atômicas. Prevaleceu a visão de que deveria ser adotada tecnologia norte-americana, culminando com a construção de Angra 1 pela Westinghouse Electric Corportation a partir de 1972. A vulnerabilidade da dependência tecnológica e do monopólio de importação de combustível para reatores já ficou evidente dois anos depois, com a decisão de Washington de não fornecer mais urânio enriquecido para novas usinas, o que prejudicaria o funcionamento da planta, que só viria a ser inaugurada em 1985.

Já foi exposta no MAST.

Nesse cenário, foi assinado em 1975 o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, que previa a construção de oito usinas. Angra 2 foi construída sob a égide dessa parceria, que contrariava o alinhamento automático aos EUA, mas que não deixou de ser criticada por trocar a dependência tecnológica de uma potência por outra. Além do domínio da tecnologia de reatores, esteve sempre em questão a capacidade do país de produzir o combustível que alimenta as centrais, também vital para o funcionamento de submarinos a propulsão nuclear.

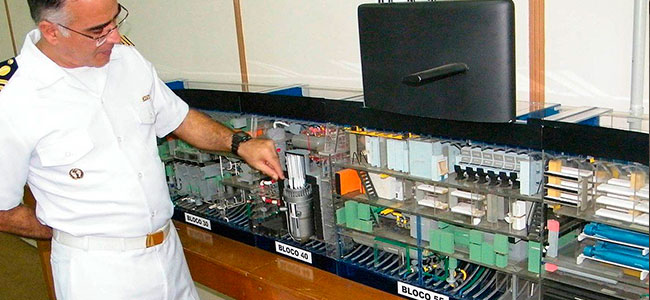

Por isso, outro importante desafio de Engenharia de grande repercussão geopolítica foi o desenvolvimento do protótipo em terra da Propulsão Nuclear para Submarinos, em Aramar, no município de Iperó (SP), inicialmente chamada de Instalação Nuclear de Água Pressurizada (INAP) e hoje conhecida como LABGENE (Laboratório de Geração Núcleo Elétrica) com a finalidade não só de testar o projeto e servir de local de treinamento para as guarnições dos futuros SN, como também de permitir leituras e avaliações que permitam otimizar o projeto final a ser instalado nos submarinos.

Importante esforço nacional com a participação de cerca de três centenas de engenheiros brasileiros que permitirá a navegação submersa por tempo praticamente ilimitado, assegurando aos tripulantes doses de radiação inferiores às doses naturais que a população litorânea do Estado do Espirito Santos recebe. Todos os equipamentos e componentes para este sistema nuclear de propulsão de submarinos foram fabricados no Brasil com projeto e tecnologia nacional ou nacionalizada.

Para atingir esse objetivo, foram projetados vários laboratórios e instalações para homologação dos equipamentos e sistemas da propulsão nuclear, similares aos laboratórios e instalações existentes nos países que operam submarinos com propulsão nuclear. Entre essas instalações destaca-se o Reator de Pesquisas IPEN-MB01, construído para validar os cálculos do núcleo de reatores nucleares. O IPEN-MB 01 é o único reator de pesquisas integralmente projetado e construído por brasileiros.

Segundo a historiadora Fernanda das Graças Corrêa, autora do livro “O Projeto do Submarino Nuclear Brasileiro – Uma história de ciência, tecnologia e soberania” (Capax Dei), dois fatores foram preponderantes para um maior encorajamento do Brasil em dar continuidade ao projeto. Um deles foi a vulnerabilidade da Marinha argentina diante dos submarinos nucleares ingleses durante a Guerra das Malvinas, em 1982. Foi formada uma zona de exclusão marítima em torno do arquipélago, o que serviria de lição para o Brasil em caso de ambição estrangeira, com uma costa muito mais extensa.

Outro aspecto determinante foi a ampliação da faixa de mar territorial até 200 milhas além da linha da costa atlântica brasileira em 1970, ou até onde se estender a Plataforma Continental, culminando com a conversão do mar territorial em Zona Econômica Exclusiva (ZEE), por meio da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), de 1982. Essa plataforma de domínio brasileiro, batizada com o sugestivo nome de Amazônia Azul, por ter uma área similar à da Amazônia Verde, vem incrementando sua importância econômica com a exploração de petróleo e a posse de um submarino com a autonomia da propulsão nuclear se tornou estratégica.

Os submarinos de propulsão nuclear podem navegar a profundidades de até 350 metros, cerca da metade da profundidade de colapso do casco. “Com o prolongamento da plataforma continental, a Marinha do Brasil pôde continuar defendendo a construção do submarino nuclear”, explica a historiadora, que destaca o papel do Vice-almirante como “mentor” do programa nuclear.

A construção do submarino nuclear propriamente dito está prevista para ser realizada pela Itaguaí Construções Navais (ICN), na Região Metropolitana do Rio. Mas, além das limitações orçamentárias, o projeto ainda enfrenta outros obstáculos. O Brasil não obteve o aval da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para o uso do combustível nuclear para o reator do submarino. Representantes do órgão da ONU visitaram recentemente as instalações de Aramar e de Itaguaí para análise do projeto brasileiro.

O mesmo organismo também vem fiscalizando o processo de enriquecimento de urânio, desenvolvido pelo Brasil. Fiscais da agência fizeram uma visita à fábrica da INB de Resende em 2004, num episódio cercado de polêmicas. Na época, as centrífugas chegaram a ser cobertas para se preservar segredos sobre a tão valiosa tecnologia nacional.

O Brasil tem o direito de desenvolver e operar submarinos nucleares, salvaguardado pelo chamado “Tratado Quadripartite”, de 1991, assinado pela Argentina, pela Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (Abacc) e pela própria AIEA. O acordo foi depois aprovado pelo Congresso Nacional (1994) e ratificado pela ONU. A permissão para o uso da propulsão nuclear está explícita no Artigo 13 do texto, que também condiciona a autorização à não utilização do combustível em armas nucleares ou em outros artefatos nucleares explosivos.

O êxito do Vice-almirante Othon e sua equipe é um dos muitos exemplos de ilustres engenheiros brasileiros que ousaram transformar o Brasil. Trazem em comum uma visão nacional-desenvolvimentista, que nasce com Getúlio Vargas, e se perpetua com maior ou menor intensidade nos vários governos que o sucederam, sempre combatidos por setores ideologicamente mais alinhados à dependência dos países tecnologicamente hegemônicos. Não obstante esse permanente e ainda atual conflito de visões sobre os caminhos do desenvolvimento nacional, fato é que, a partir de então, consolidaram-se, em vários momentos da vida nacional, políticas públicas preconizando a criação de empresas estatais articuladas com a academia e empresas privadas nacionais. A partir deste arranjo que envolvia principalmente, no início, os setores energético e metalúrgico que o país passou a ter as maiores taxas de crescimento no mundo, levando a uma vigorosa expansão industrial.

O domínio do ciclo nuclear, decidido no final da década de 1970 é um destes exemplos exitosos, produtos de decisões políticas, e construídos por brasileiros determinados, como o Vice-Almirante Othon.

O militar, que nasceu em Sumidouro em 1939, no Interior do Estado do Rio, graduou-se em 1960 pela Escola Naval, formou-se em Engenharia Naval pela Escola Politécnica de São Paulo, em 1966, e obteve seu mestrado em Engenharia Nuclear no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA.

Em que pese a rica formação e experiência no exterior, a atuação do militar jamais deixou de ser acompanhada pelas potências que dominam o ciclo de enriquecimento do urânio e, inclusive, o utilizam em seus arsenais. A preocupação sobretudo de Washington em não permitir que outros países dominem a técnica de enriquecimento do urânio é notória e vem de décadas. Um dos motivos alegados para isso é o risco de outras nações produzirem armas nucleares, mas a proliferação do conhecimento tecnológico também contraria os interesses dessa grande potência, mesmo que estes países assumissem formalmente e incluíssem em sua constituição o compromisso da destinação pacífica para o uso da energia nuclear, como foi o caso do Brasil.

Em 2005, o cientista foi nomeado presidente da Eletronuclear, com a tarefa de retomar as obras de construção de Angra 3. No período, o Ministério de Minas e Energia iniciou estudo de ampliação do parque termonuclear, prevendo a construção de até 15 novas usinas. Foi em meio a este enorme e estratégico desafio para o país que o Vice-almirante Othon foi acusado de irregularidades na contratação de empreiteiras para a obra de Angra 3, afastado do cargo e depois preso de forma arbitrária pela Operação Lava Jato. No primeiro julgamento foi condenado a quarenta e três anos de prisão, revista posteriormente, em julgamento de segunda instância, para uma pena de quase cinco anos, substituída por penas restritivas de direitos. O Vice-almirante, que aguarda o resultado final em liberdade e tem a absoluta segurança de que, como em outros casos envolvendo a Operação Lava-Jato, terá a sua inocência comprovada.

Se o desfecho desses processos ainda é incerto, requer reconhecer a importante contribuição que trouxe aos brasileiros as notícias veiculadas pelo The Intercept Brasil, sobre medidas ilegais tomadas por juízes e promotores com claro intuito político. No conjunto dessas iniciativas, apontaram-se ilicitudes para vários dos mais ilustres e renomados construtores de soluções para o Brasil, entre estes o Vice-almirante Othon. Paralisaram-se também as grandes obras, levando à falência ou desestruturando as equipes técnicas de muitas empresas de Engenharia, estaleiros e fábricas, principalmente vinculadas a responder às enormes oportunidades que se descortinavam para o setor energético brasileiro. Não deixa, portanto, de ter razão o Vice-almirante ao ver neste processo todo as ações oriundas de países com interesses estratégicos e comerciais contrariados.

“Othon é uma pessoa íntegra e acima de tudo um humanista. Quem o conhece de perto sabe o quanto ele respeita e valoriza a capacidade e dedicação do profissional, bem como apreço para com o trabalho coletivo”

Ricardo Latgé, Conselheiro do Clube de Engenharia

O Vice-almirante Othon é um dos muitos ilustres engenheiros brasileiros que ousaram transformar o Brasil e acabaram envolvidos num processo em que não se separou devida e propositalmente o “joio do trigo”. Para o Conselheiro do Clube de Engenharia Ricardo Latgé, “Othon é uma pessoa íntegra e acima de tudo um humanista. Quem o conhece de perto sabe o quanto ele respeita e valoriza a capacidade e dedicação do profissional, bem como apreço para com o trabalho coletivo”. De fato, o grupo que desenvolveu o projeto das centrífugas de enriquecimento de urânio abrigou cientistas de todas as tendências políticas, sem preconceito ideológico. Othon sempre colocou em primeiro plano o desenvolvimento nacional, num país independente, soberano e socialmente desenvolvido. “Foi com base nestas ideias, em nada mesquinhas, que legou enormes serviços ao Brasil”, complementa Latgé.

A verdade por trás das acusações está, pouco a pouco, vindo à tona. Inegável, no entanto, é reconhecer os enormes interesses estratégicos em jogo quando o assunto diz respeito ao tema energia, num país com as dimensões e características do Brasil e com a quinta maior reserva de urânio do mundo, sendo que a maior parte do território ainda não foi pesquisada. Portanto, a hipótese dos interesses em não permitir que o país se desenvolva não é, de fato, desprezível. Importa o valor que merece o Vice-almirante Othon, “um homem que tem uma história de luta pelo Brasil. Ele atuou em vários projetos que alcançaram resultados e foram promissores. São iniciativas que trouxeram retorno para o país e hoje ajudam no nosso desenvolvimento e soberania”. Isto é o que pensa o Presidente do Clube de Engenharia, Márcio Girão, e muitos que compartilham com ele o Conselho Diretor da entidade.